Спросите потенциального подрядчика, почему линии электропередач имеют напряжение, измеряемое в киловольтах, в то время, как однофазное напряжение потребление по нынешнему стандарту составляет всего 230 вольт. Это будет ваш маркер оценки компетентности. Если ответа не будет, отнеситесь к выбору подрядчика с особой осторожностью. Ну, а чтобы самим не ударить в грязь лицом перед заказчиком, прочтите эту страницу нашего ЛИКБЕЗА. В конце получите ответ и на этот вопрос.

А предметно речь пойдет о падении напряжения в линии. Почему мы решили начать именно с этой темы? Потому что актуальна она абсолютно для всех слаботочных систем, которыми и являются системы рынка технических средств безопасности – СКУД, видеонаблюдение, ОПС, досмотровое оборудование.

Все они непременно имеют в своем составе блок питания. И далеко не всегда этот блок питания располагается в составе самого оборудования или в непосредственной близости. И вот тогда и проектировщики, и монтажники чаще всего банально забывают о том, что в линиях питания объективно происходит падение напряжения, и собственно аппаратура никогда не получит то напряжение питания, которое блок питания выдает на выходе. А разработчики аппаратуры зачастую не озадачиваются этим фактом, оставляя решение возможных проблем за монтажником, хотя именно аппаратное решение является самым оптимальным.

Когда забывают даже инженеры

Как показал опыт, забыть про падение напряжения могут даже высококвалифицированные инженеры – телевизионщики. Просто не приходилось им до этого сталкиваться с подобными ситуациями, оттого и забыли. Вдруг зимой стали у них выключаться уличные видеокамеры сами по себе. А потом также самопроизвольно включаться. И снова, спустя некоторое время выключаться.

Главное, не бояться подобных ситуаций и знать, как из них выходить. Вот этим и займемся. Все исключительно в рамках средней школы.

Формула расчёта падения напряжения в линии: основные принципы

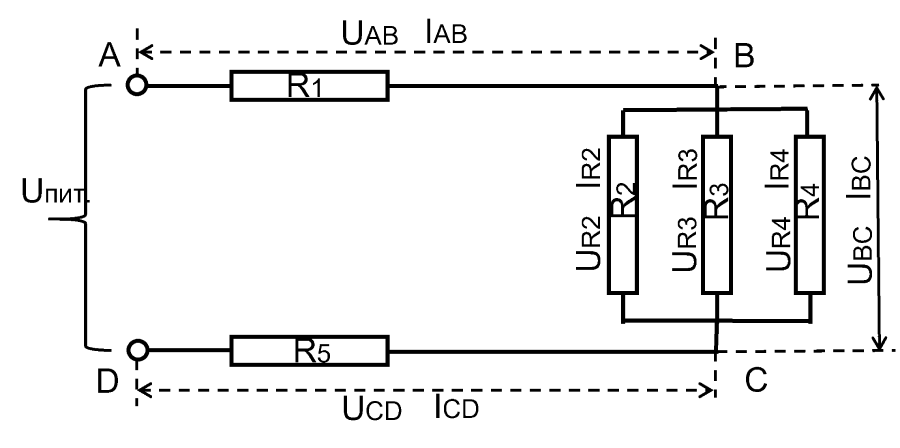

Рассмотрим простейшую схему (рис.1)

Есть некоторая электрическая цепь – ABCD. К точкам A и D подано питание напряжением Uпит..

Вспоминаем, что при параллельном подключении общее напряжение участка цепи равно напряжению на каждом подключенном параллельно потребителе, а общий ток участка равен сумме токов, проходящих через все подключенные потребители. При последовательном подключении картина обратная – ток в цепи один и тот же для всех последовательно подключенных потребителей, а общее напряжение равно сумме напряжений на потребителях.

На схеме предполагается, что участки AB и DC – это провода от источника питания к потребителям. А сами потребители – R2, R3 и R4 - включены между точками B и C. Естественно, параллельно, поскольку все они рассчитаны на одно и то же питающее напряжение. Таким образом, напряжение, подведенное к участку BC: UBC = UR2=UR3 =UR4. А общий ток, идущий по участку BC, равен сумме токов на потребителях: IBC= IR2 + IR3 + IR4.

С другой стороны, учаcтки AB, BC и CD включены в цепь последовательно. А, значит, общее напряжение цепи равно сумме напряжений последовательных участков.

То есть: Uпит.= UAB + UBC + UCD

А токи этих участков равны между собой: IAB = IBC = ICD

Таким образом, напряжение, подаваемое непосредственно к потребителям R2, R3 и R4 не будет равно питающему всю цепь напряжению Uпит, а будет представлять собой разность напряжений:

UBC = Uпит - UAB - UCD .

Или UBC = Uпит – (UAB + UCD)

Участки AB и CD представляют собой провода от источника питания к потребителям. Сумма напряжений на этих проводах и представляют собой т.н. падение напряжения в линии.

∆U = UAB + UCD

Теперь необходимо определить величину этого падения напряжения, чтобы выяснить, какое напряжение осталось для непосредственно потребителей. Как указали выше, токи последовательных участков равны. Общий ток на потребителях равен суме токов на каждом потребителе. Ток потребления любого устройства – это паспортная величина. Если устройств несколько, надо просто сложить эти величины.

То есть ICD определяется из технических характеристик подключаемого оборудования. А в проводах кабеля питания токи будут такими же.

Провод, каким бы он ни был, имеет свое сопротивление. В нашей схеме это R1 и R5. И тогда:

UAB= R1 х ICD и UCD= R5 х ICD

И таким образом можно определить падение напряжения ∆U = UAB + UCD

И самое главное, определить оставшееся напряжение, которое пойдет уже непосредственно на питание полезных потребителей – U= Uпит - ∆U

А дальше встанет вопрос, хватит ли нам оставшегося напряжения для работы оборудования, и что надо сделать, чтобы хватило. Об этом поговорим ниже.

Главные выводы, которые уже можно сделать:

- Чем больше ток потребления, тем больше потери в линии.

- Чем выше сопротивление питающего кабеля (R1, R5), тем больше потери в линии.

- Любое подключение новых потребителей к линии питания неизбежно увеличивает потери напряжения в линии питания, поскольку общий ток потребления увеличится за счет дополнительного тока нового потребителя.

Как подобрать блок питания и проводник

Последнее заслуживает отдельного внимания. Если питание осуществляется от блока вторичного питания, то подбирать его надо не только по номинальному выходному напряжению, но в обязательном порядке и по рабочему току, который должен быть не ниже, чем максимальный ток нагрузки. Если указан максимальный ток нагрузки, то рабочий ток составляет около 75% от величины максимального. Если рабочий ток больше максимального тока нагрузки, это сколько угодно. Блоку питания будет только легче. Если меньше – он попросту сгорит.

Кроме того, сами провода рассчитаны на совершенно определенный максимальный ток. Чем меньше площадь сечения проводника, тем больше его сопротивление, тем большая тепловая мощность на нем выделяется. И может наступить момент при увеличении тока в цепи, когда сам проводник сначала раскалится до красна, что чревато возгоранием, а затем и просто расплавится. Выходное напряжение электросварочного аппарата составляет всего 12 вольт, а сварочный кабель имеет сечение не менее 10 мм2, потому что ток в цепи может достигать и 100 ампер, и более. Пусковые провода автомобиля имеют еще большее сечение, поскольку пусковой ток может составлять не одну сотню ампер, хотя напряжение бортовой сети составляет 12 вольт.

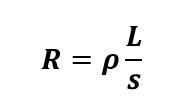

Для силовых цепей выбор сечения и материала проводника – вещь очень ответственная с точки зрения пожароопасности. Поэтому, максимально допустимый ток в зависимости от проводки ограничивается номиналом автоматического выключателя, который отключит всю цепь питания при превышении тока в линии выше допустимого. Обычно цифра минимально допустимого сечения проводника в квадратных миллиметрах S составляет:

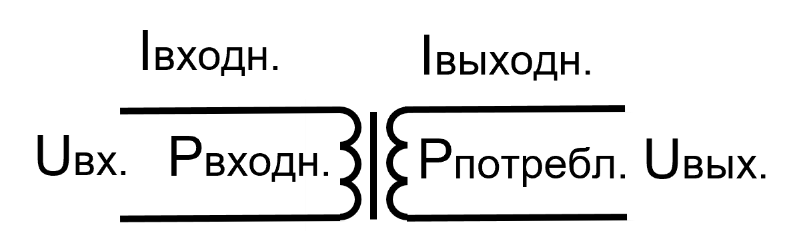

В практическом исполнении схема подключения оборудования выглядит следующим образом (рис.2)

Сам проводник в схемах сопротивлением не обозначается, и возможно, это одна из причин, по которой очень многие забывают о том, что сопротивление он имеет, и, возможно, вполне ощутимое, и на этом сопротивлении может произойти очень даже значимое падение напряжения.

На участке AB падение напряжение составит ∆U = Iраб х RAB.

На участке CD - ∆U = Iраб х RDC

Поскольку однополярное питание подводится двужильным кабелем, можно считать, что сопротивления жил двужильного кабеля на одной и той же длине равны. Соответственно, равны и падения напряжения в каждой жиле. И общее падение напряжения в кабеле питания составит: ∆Uобщее = 2∆U, где ∆U – падение напряжения в одной жиле. Или:

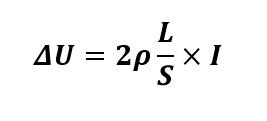

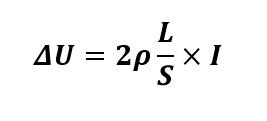

∆Uобщее = 2R х I

Где ∆Uобщее – падение в линии питания (в двужильном кабеле), R- сопротивление одной жилы двужильного кабеля, I – ток потребления подключенной аппаратуры.

И снова вспоминаем физику средней школы, а именно, формулу сопротивления проводника:

Где R – сопротивление проводника; ![]() – удельное сопротивление – справочная величина, зависящая от материала проводника; L – длина проводника, S – площадь сечения проводника.

– удельное сопротивление – справочная величина, зависящая от материала проводника; L – длина проводника, S – площадь сечения проводника.

И тогда:

Где ∆U - общее падение напряжения в кабеле питания, I – ток потребления подключенной аппаратуры.

В интернете есть множество таблиц для определения сопротивления проводника в зависимости от материала проводника, его длины и сечения. Можно взять удвоенную длину кабеля и полученное сопротивление умножить на ток потребления.

Таким образом, определить падение напряжения в линии питания более, чем просто. И тогда еще проще определить то напряжение, которое подается непосредственно на аппаратуру:

Uраб.= Uпит - ∆U

И теперь встанет вопрос, хватит ли этого оставшегося напряжения для работы аппаратуры. В действительности, при указанном номинальном рабочем напряжении аппаратура всегда работает в некотором допустимом диапазоне напряжений – от…и до. Другое дело, что не всегда производитель указывает этот диапазон, и его приходится определять эмпирически. Видеокамеры могут работать и от 7 вольт при номинальном рабочем напряжении 12 В (очень хорошие камеры именитых брендов). Чаще от 9 вольт. А это значит, что в первом случае допустимое падение напряжения в первом случае не должно превышать 5 вольт, а во втором – 3 вольта, если внешнее питающее напряжение подается от блока питания с выходным напряжением 12В.

Теперь становится понятной причина самопроизвольного отключения наружной камеры в зимний период и такого же самопроизвольного включения. При отключенном обогреве потребление самой камеры составляло около 75 mА, и падение напряжения в линии от источника питания с выходным напряжением 12В не превышало допустимое. При включении обогрева подключалась дополнительная нагрузка в виде резистора обогрева с током потребления около 680 mA. То есть общий ток потребления возрастал практически в 10 раз, а, значит, и падение напряжение в линии увеличивалось в 10 раз, что существенно превышало допустимое. Камера отключалась. Но обогрев продолжал работать, поскольку просто резистор обогрева не отключится при любом рабочем напряжении. Обогрев будет не столь интенсивным, но будет. И когда температура внутри кожуха достигала верхней точки нагрева, резистор обогрева отключался. Падение напряжения снова упадет в 10 раз, вернувшись к допустимой величине.

Как снизить падение напряжения

Как следует из формулы, есть два пути снижения падения напряжения, если оно превышает допустимое.

На удельное сопротивление мы повлиять не можем. Вряд ли кто-то прокладывает в слаботочных системах линии питания алюминиевым кабелем. Все кабели исключительно медные. Кстати сказать, используемые ранее для бытовых силовых сетей алюминиевые провода в силу своей дешевизны в сравнении с медными массово лет 30 назад стали заменяться на медные, поскольку потери электроэнергии в линиях существенно превышали по стоимости выгоду от разницы в цене алюминия и меди.

Ток потребления оборудования тоже паспортная величина.

Таким образом, для уменьшения падения напряжения надо или уменьшать длину питающего кабеля, либо увеличивать его сечение, либо и то, и другое, если одной какой-то мерой обойтись не получается.

Чем ближе источник питания к оборудованию, тем пропорционально падение напряжение будет меньше. Поэтому, нередко он устанавливается непосредственно в корпус оборудования. Однако, это накладывает дополнительные требования безопасности от поражения электрическим током и далеко не всегда такое решение является оправданным. Бывает, что специфика объекта не позволяет прокладку линий 230 В, и тогда блок питания однозначно должен быть установлен вне такой зоны ограничения.

Чем сечение проводника больше, тем сопротивление его меньше и меньше падение напряжения в линии. И, если проложены в слаботочной системе толстые кабели сечением 4 – 6 мм2 , это вовсе не означает, что по ним идет огромный и опасный ток. Ток может быть небольшой, зато блок питания установлен далеко.

Например, руководство по установке некоторых моделей турникетов прямо предписывает прокладку кабеля питания от блока питания к турникету совершенно конкретного сечения в зависимости от длины питающего кабеля – 4 мм2 при блине до 5 метров и 6 мм2 при длине от 5 до 10 метров. Хотя, было бы логичней указать саму величину допустимого падения напряжения.

Однако, увеличение сечения питающего кабеля неизбежно существенно усложняет и удорожает монтаж.

Поэтому, многие добросовестные и грамотные производители заведомо существенно увеличивают величину допустимого падения напряжения в линии питания схемотехническим путем. И это может быть отдельным маркером выбора производителя.

Суть метода заключается в том, что преобразование сетевого напряжение 230В в рабочее для оборудования напряжение 12В осуществляется в два этапа.

На первом этапе с внешнего блока питания подается заведомо повышенное относительно рабочего напряжение. Для оборудования, имеющего рабочее напряжение питания 12 В, как правило, применяется внешний блок питания с выходным напряжением 24 В (напряжение является стандартным для слаботочных систем). Запас для допустимого падения напряжения в линии становится просто огромным в сравнении с внешним 12-вольтовым питанием. В частности, для всепогодных видеокамер, имеющих номинальное входное напряжение 24 вольта, линия питания от источника до камеры, проложенная кабелем ШВВП 2х0,75 может достигать 150 метров. Соответственно, для кабеля с сечением 1,5 мм2 длина удвоится.

А далее непосредственно в схему самого оборудования включается стабилизатор с выходным стабилизированным напряжением 12 вольт. Мало того, что очень существенно увеличивается возможная длина линии вторичного питания, еще и само оборудование постоянно питается фактически номинальным напряжением, поскольку линии 12-вольтового питания внутри схемы оборудования измеряются сантиметрами, и потерями напряжения на таких длинах точно можно пренебречь. В простейших схемах такого преобразования излишек энергии рассеивается в виде тепла на радиаторе. Но могут быть и схемы с преобразованием мощности, при которых вместе с повышением напряжения в линии передачи уменьшается ток, что, в свою очередь, дополнительно снижает потери в линии. На этом принципе построена, в частности, технология РоЕ. Правда, сама эта технология имеет достаточно своих собственных ограничений, да, и применяется исключительно в линиях Ethernet. А падение напряжения в линиях имеет место всегда для любой активной аппаратуры.

Главное, помнить, что несмотря на то, что линии питания на схемах не обозначаются отдельным сопротивлением, тем не менее, сопротивление они всегда имеют, бывает, что очень ощутимое. А напряжение, которое дойдет до оборудования, всегда будет меньше того, что вышло из источника питания.

Почему в магистральных ЛЭП — киловольты

А теперь ответ на вопрос, поставленный в начале – почему в магистральных линиях электропередач напряжение измеряется в киловольтах и специально преобразуется силовыми трансформаторами вблизи групповых потребителей в рабочее напряжение 230 вольт?

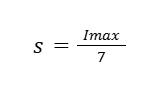

Трансформатор замечателен тем, что передает мощность Р. Причем, силовые трансформаторы имеют очень высокий КПД – 96-98%. То есть, можно считать, что практически без потерь.

Мощность Р= Uх I . Предназначен трансформатор для повышения или понижения напряжения в линии питания. Поскольку можно считать, что входная мощность приблизительно равна мощности выходной (Рис.3), то справедливо будет выражение:

Uвходн. Х Iвхолн. ≈ Uвыходн. Х Iвыхолн

Или :

Uвходн./ Uвыходн. ≈ Iвыхолн/ Iвхолн

То есть, напряжение и ток на входе и на выходе трансформатора находятся в обратно пропорциональной зависимости. Во сколько раз на трансформаторе происходит повышение напряжения, во столько раз уменьшается ток.

Групповая потребляемая мощность может составлять сотни киловатт (сумма всех потребляемых мощностей данной группы ). Соответственно, суммарный ток потребления измеряется в сотнях ампер. При этом источник питания (электростанция) может находиться за десятки километров.

Потери напряжения в линии – это в чистом виде бесплатный обогрев атмосфера проводами на всем протяжении линии, то есть исключительно непроизводительные расходы. И всегда стоит задача их снижения. Возвращаемся к формуле падения напряжения в линии:

Ситуация принципиально иная, нежели при организации питания для слаботочных цепей.

Конечно, для магистральных линий выбирается материал проводника с минимально возможным удельным сопротивлением. Из алюминия магистрали никто не строит.

Длина линии является величиной заданной. – от исходной точки трассы до конечной по опорам или траншеям. Сечение кабеля нельзя увеличивать до бесконечности. Оно ограничится допустимыми механическими нагрузками. Больше, чем можно, делать нельзя. И остается единственный вариант снижения потерь в линии – максимально возможное снижение тока. При заданной мощности потребления это может быть достигнуто пропорциональным увеличением напряжения в линии. Но высокое напряжение представляет опасность для жизни и здоровья людей, требует особого режима применения и явно не предназначено для массовой эксплуатации. Величина напряжения сети общего применения законодательно регламентирована и составляет для однофазного – 230 вольт, для трехфазной сети – 380 вольт. В США, например, по сей день величина напряжения в сетях общего назначения составляет 110 вольт.

Исключительно по соображениям безопасности. Они богатые и готовы мириться с потерями в таких линиях в два раза большими, чем у нас. Поэтому устанавливаются силовые групповые трансформаторы, на которые подается напряжение магистральных линий, измеряемое в киловольтах, а с выхода получаем уже сетевое напряжение для прямого использования – 230 В. Если в магистрали напряжение составляет 10 киловольт, а на выходе имеем 230 вольт, то ток в магистрали в 43,5 раза ниже, чем в выходной цепи трансформатора при той же потребляемой мощности. Соответственно, в 43,5 раза потери в магистрали будут меньше, чем в варианте 230-вольтового питания. Но на входе в магистраль напряжение все равно должно быть выше на величину потерь относительно напряжения на входе в трансформатор.

Выводы

Как видите, все достаточно просто. Конечно, исключительно на уровне «для общего понимания». Но это, как раз, и главное. А уж для слаботочных цепей таких знаний более, чем достаточно. Главное, чтобы все работало. А если вдруг не заработало, было понятно, почему, и что надо делать.